Copenhague, 1919. Karoline, une jeune ouvrière, lutte pour survivre. Enceinte, elle rencontre Dagmar, une femme charismatique qui dirige une agence d’adoption clandestine. Un lien fort se crée entre les deux femmes et Karoline accepte un rôle de nourrice à ses côtés.

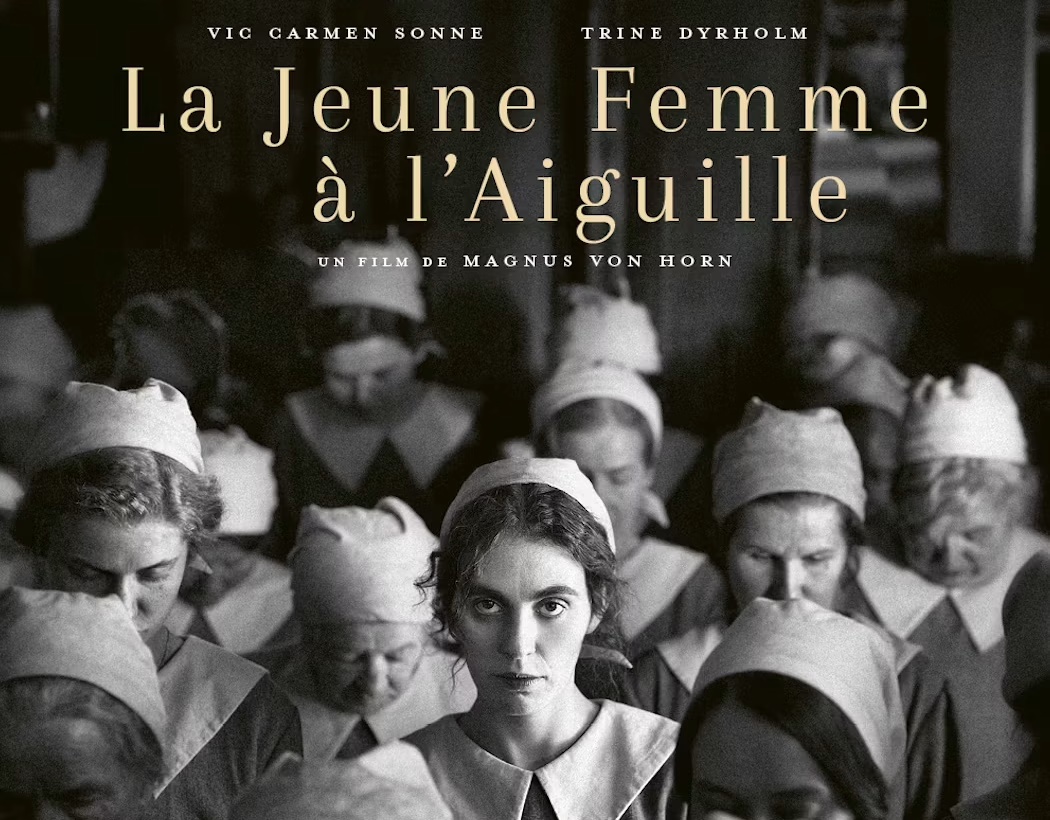

LA JEUNE FEMME A L’AIGUILLE de Magnus von Horn. Danemark/Pologne/Suède, 2024, 2h02.Avec Trine Dyrholm, Victoria Carmen Sonne, Besir Zeciri. Festival de Cannes 2024, compétition.

Critique de Patrick Lauras, SIGNIS France

La Jeune femme à l’aiguille est inspiré de faits réels qui avaient défrayé la chronique au Danemark il y a 100 ans et restent aujourd’hui encore dans la mémoire des Danois. Empreint de réalisme social, il offre tout d’abord le tableau d’une époque sombre, celui d’une société après-guerre. On pourrait faire une longue liste des signes de pauvreté, d’injustice et de violence sociale, le plus frappant est dans la dureté des gens entre eux. Une pellicule noir et blanc aux teintes froides, très esthétique, souligne cette atmosphère austère.

Karoline – dont nous suivons le point de vue de bout en bout – lutte pour retrouver une existence décente après la disparition de son mari à la guerre. Elle travaille dans une usine de textile et n’arrive pas à joindre les deux bouts. Personne ne lui fait de cadeau, à commencer par son loueur qui la chasse sans délai pour défaut de paiement. Elle atterrira dans un taudis lugubre.

S’il s’agit de survivre, quoi de mal à tomber dans les bras du patron de l’entreprise de couture où elle travaille ? Enceinte, elle lui demande sa main, ce qu’il acceptera même. Mauvaise coïncidence, c’est à ce moment que son mari revient de la guerre avec une gueule cassée. Elle l’éconduira puisque sa vie est refaite. Mais sans surprise l’idylle improbable est perçue comme inconvenante par la famille de cet aristocrate et doit cesser sur le champ, laissant Karoline de nouveau sans ressource avec la perspective d’un enfant à nourrir.

C’est alors qu’elle a la chance alors de rencontrer Dagmar – en tous cas le croit-on un moment. Derrière une devanture d’épicerie, c’est une femme rassurante, »au service » de femmes en détresse qui, nombreuses semble-t-il veulent abandonner leur enfant. Dans la clandestinité, Dagmar leur trouve des familles d’accueil – contre rémunération bien sûr. Karoline n’y verra que du feu et se mettra même à son service comme nourrice, retrouvant momentanément un souffle maternel et une vie heureuse. On ne racontera pas la suite, elle sera terrifiante, accompagnée par une musique dissonante et de plus en plus grinçante qui surligne sans doute le drame pressenti à l’excès. Nous comprendrons plus tard que Dagmar a perdu 5 enfants et construit sa vie sur un mythe atterrant et auquel elle croit.

Si Karoline souffre de sa condition, elle est habitée d’une rage de vivre. Mais elle ne fait pas les bons choix. Elle passe à côté d’une âme noble – son mari – pour côtoyer le diable qu’elle ne voit pas. Jamais le propos ne se fait moralisateur cependant. Qu’aurions nous fait à sa place ? « Choisis la vie » entend-on dans le livre du Deutéronome». Très bien… mais quel en est le chemin ? Comment le comprendre quand le destin ne sourit pas ? Elle devra en effet « recommencer sa vie » pas moins de trois fois, passant par des moments de grâce, de désespoir, de pardon.

Le scénario de La Jeune femme à l’aiguille offre donc une histoire complexe ; émouvante si l’on se laisse prendre par la personne de Karoline ; franchement troublante si l’on considère l’ensemble des faits et le formalisme esthétique dont il se pare – les premières images par exemple, des visages déformés, nous mettent instantanément dans le bain. C’est un film radical donc, sans répit sentimental ou poétique, mais que l’on peut comprendre comme une réflexion sur les tréfonds de la condition humaine, un conte intemporel derrière l’apparence d’un film d’époque : notre société a toujours ses »indésirables », il y a ceux qui attirent sous des apparences trompeuses, ceux que l’on préfère éviter pour de mauvaises raisons. Et c’est peut-être aussi une histoire de rédemption – selon l’interprétation de chacun. Le réalisateur explique avoir voulu explorer la question : »Est-il possible de rester bon dans l’enfer ? »

Patrick Lauras