A l’occasion de la restauration de ce film, 40 ans après sa sortie en salle, on voit combien le réalisateur allemand révèle son amour des grands mythes américains, son goût pour le road movie, la quête de sens de ses personnages toujours en cheminement de route en route ou de ville en ville et la spiritualité toujours fondée sur l’incarnation et la bienveillance.

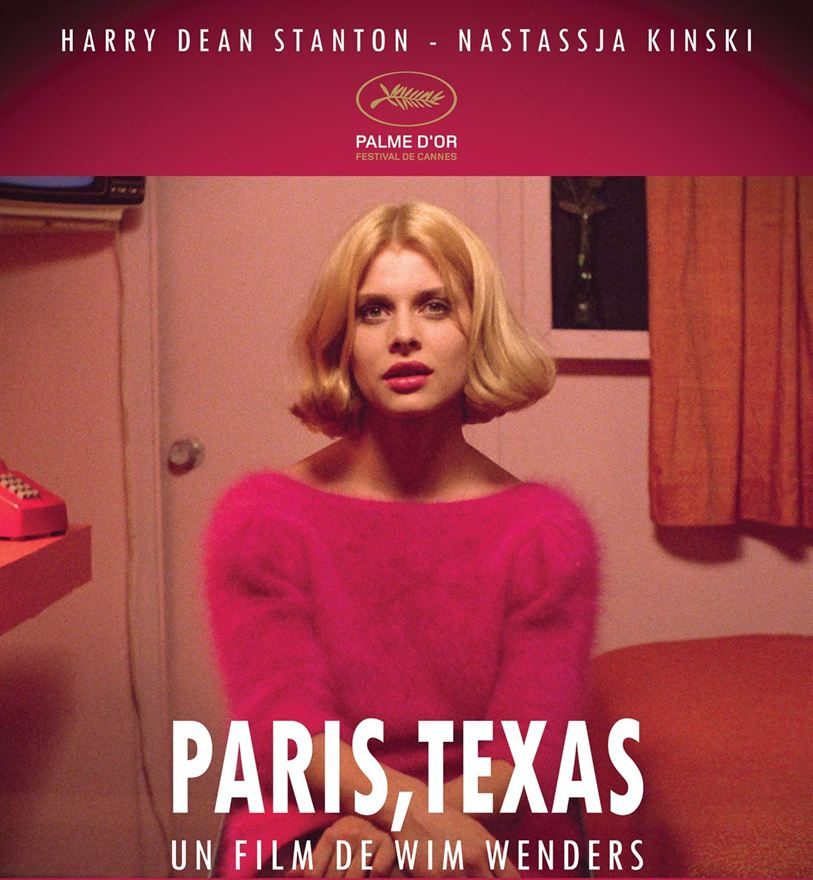

PARIS, TEXAS de Wim Wenders. France/Allemagne, 1984, 2h45. Festival de Cannes 1984 : palme d’or et prix du jury œcuménique. Avec Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, Hunter Carson, Aurore Clément, Dean Stockwell.

Critique de Bernard Bourgey, SIGNIS France

Le film s’ouvre sur les grands espaces américains, clin d’œil au paysage originel idéalisé de la conquête de l’Ouest et hommage à John Ford. Mais ici pas de Cheyennes, pas de John Wayne conquérant ni de cavalerie : un homme, minuscule point noir au milieu du sable et des ronces, avance comme un automate, mort-vivant épié par les vautours et les aigles, anachronique dans ses vêtements lourds et chauds inadaptés en plein soleil, comme quelqu’un qui aurait fui précipitamment, avec juste ce qu’il portait sur lui. Pour Wim Wenders, c’est une traversée du désert que vit physiquement et spirituellement son héros Travis Henderson, formidable Harry Dean Stanton dont le visage émacié et la casquette rouge restent gravés dans la mémoire de tout cinéphile.

Aventure spirituelle d’un homme qui veut garder la trace de son origine, Paris, dans le Texas où ses parents se sont connus et où il aurait été conçu, même si la photo qu’il garde sur lui d’un terrain aride et hostile qu’il a acheté là-bas dans une vie d’avant son exil, n’évoque en rien cette ville de 25 000 habitants : Travis voit son origine dans la même poussière que celle dans laquelle il marche aujourd’hui, assoiffé, sans savoir où il va sur une terre stérile.

Aventure spirituelle qui passe par la fuite d’un passé culpabilisant. En quatre ans de cavale, il n’a pas revu son fils qui a aujourd’hui sept ans, pour qui il souffre de n’avoir pas été le père qu’il aurait du être. Il a aussi perdu la trace de son épouse, beaucoup plus jeune que lui et dont il reconnaîtra : »elle voulait quelque chose que je n’ai pas su comprendre ».

Mais au plus dur de son errance au désert, Travis va être in extremis sauvé de la faim, de la soif et de la folie par un toubib pas très net et par son frère Walt appelé à venir le chercher, mu par le devoir plus que par l’amour fraternel. Dans ce retour forcé à la »civilisation » dans des vêtements neufs et une hygiène retrouvée, grâce à l’accueil de son frère sous son toit et la bienveillance de sa belle- sœur Anne, Travis sortira lentement de son mutisme, retrouvera confiance en lui et passera de la fuite du passé à la reconstruction de soi.

Entre Travis et son fils Hunter élevé par le couple de son frère, le temps de l’apprivoisement sera pour le père un apprentissage à renouer des liens et pour le gamin, un passage à une adolescence prématurée qui le verra s’arracher à ses parents adoptifs pour s’attacher à un père dont son souvenir de très jeune enfant, n’avait pas disparu.

Reste un morceau du puzzle à retrouver : Jane (magnifique Nastassja Kinski) la mère d’Hunter, car elle aussi avait disparu il y a quatre ans lors de l’éclatement du couple. Travis apprenant par sa belle-sœur que Jane dépose régulièrement de l’argent sur un compte ouvert au nom d’Hunter dans une banque à Houston, c’est à bord d’un vieux pick-up typique des clichés américains – tout comme les stations-services et les motels uniformes et sans âme – que le père et le fils partent retrouver Jane dans cette métropole.

Le dialogue entre le mari et sa femme, suivi de la rencontre entre la mère et son fils seront deux temps bien séparés et le trio familial ne se reformera pas : Travis seul sous le soleil brûlant du désert au début, repartira tout aussi seul à la fin du film dans son pick-up sous les néons de la ville la nuit, après avoir regardé, comme on lève les yeux vers le ciel, l’étreinte entre Jane et Hunter dans la chambre d’hôtel qu’il avait réservée pour cet amour retrouvé entre une mère et son enfant.

Il faut s’arrêter sur la manière dont le réalisateur nous fait progresser dans notre connaissance des personnages. Travis d’abord que nous voyons au début du film comme en enfer : yeux hagards, mutisme total, enfermement dans la folie, qui va lentement, cahin-caha, avec des maladresses touchantes (les chaussures cirées, sa gène à aller chercher Hunter à l’école…) s’ouvrir au vivre ensemble.

Jane ensuite que Travis retrouve dans l’image animée d’un film familial en super 8, Jane qui jusqu’au bout restera une image pour Travis. Quand il la retrouvera, c’est à travers une glace sans tain qu’il la regardera alors qu’elle ne peut pas le voir et c’est par le biais d’un téléphone et d’un micro qu’ils se parleront. Et quand ils se confesseront l’un à l’autre, ce sera pour l’un comme pour l’autre, sans vouloir se regarder, l’un parlant dans le dos de l’autre.

Une scène est révélatrice de l’impossible rencontre physique entre eux deux : Travis dans un bar sinistre du lieu interlope où travaille Jane, voit celle-ci au comptoir en chair et en os, de dos, tout proche de lui. Quelqu’un le fait sortir, Jane se retourne, le réalisateur place alors la caméra à la place qu’elle occupe au comptoir, pour nous donner les yeux de Jane regardant – sans le reconnaître – Travis de dos qui s’éloigne. A ces deux là, il est impossible de communiquer autrement qu’à travers une cloison, jusqu’au dernier regard de Travis à Jane et Hunter réunis à la fin, vue en contre plongée du bitume vers la baie vitrée de la chambre d’hôtel insonorisée. Si loin, si proche… pour reprendre le titre d’un autre film de Wenders !

Il en est presque de même entre le père et le fils qui ne sont jamais aussi bavards et complices que quand ils se parlent via un talkie-walkie. Là encore, si loin, si proche par l’imagination !

»D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? » Cette appellation énigmatique du tableau de Gauguin pourrait être un sous-titre pour Paris, Texas.

D’où venons-nous ? Hunter interpelle son père sur le Big Bang dont on lui a parlé à l’école. Sur l’écran du salon où est projeté le film familial, ce n’est pas Jane avec laquelle il a fondé une famille que Travis voit sur la plage, mais quelqu’un qui semble venu d’une galaxie lointaine… Et même de ce Paris en plein Texas où Travis pense qu’il a été conçu, sa mère en vieillissant, à force de répéter qu’elle avait connu son mari à Paris, avait fini par croire que c’était dans la capitale de la France que tout cela s’était passé…

Que sommes-nous ? Bien malin qui peut le dire quand on met en présence le Travis du début et celui de la fin, de même pour Jane qu’on voit sur le film amateur en jeune mère qui semble à peine sortie de l’adolescence et qu’on retrouve après la confession de Travis, en femme qui prend conscience de sa propre place dans cette tragédie familiale et de sa responsabilité d’adulte et de mère.

Où allons-nous ? Le film nous laisse dans le questionnement. Pas de »happy end » avec famille réconciliée prête à reconstruire une vie commune. Travis pour l’heure reste un »lonesome cowboy » mais qui parce qu’il a vécu les douleurs et l’énergie d’un ré-enfantement, a pu puiser en lui et dans son fils retrouvé, les forces et la grâce qui ont permis une fabuleuse réconciliation.

Si l’on ajoute comme autres bonheurs, la guitare de Ry Cooder et les tons à la Hopper de Houston la nuit, la magie de ce film ne nous quitte pas.

Lors du Festival de Cannes 1984, le jury oecuménique a attribué son prix à Paris, Texas, avec l’attendu suivant : »Le film, par sa valeur artistique et par les personnages mis en scène, contribue à donner de l’homme une vision où la tendresse, la grandeur d’un amour désintéressé et l’espérance débouchent sur la dimension spirituelle. » Le jury oecuménique était constitué de Franz Ulrich (Suisse), Anne Terrail (Suisse), Pierre-Edouard Brun (France), Jean-Michel di Falco (France), Juan Pablo Fernandez (Mexico), Martin Rabius (Allemagne).

Bernard Bourgey